中学受験を決めたら模試を受けよう|進学塾ena+大手塾の模試年間スケジュールを掲載

今回は進学塾enaとその他の大手塾主催の模試と、模試の受け方について解説します。

- はじめは選り好みせずに様々な模試を受験する。

- 志望校(本命・併願)が決まってきたら、それに合わせて受ける模試を絞り込んでいく。

模試のメリット

中学受験を考え始めると、模試の受験も考えることになります。

模試というと全国の受験者のなかでの偏差値を測り志望校の合格率を知るというものなので低学年(小学3年生)から受験の必要があるのか?と思う方もいるかもしれませんが、中学受験を考えている場合、模試は早期から受けた方がよいというのが、わたしの考えです。

低学年での模試受験のメリットは以下です。

メリット1:試験慣れ

小学校とは違う空間で他校の子達と肩を並べて試験を受けるということ自体、意識して経験を積ませないとなかなか経験することができません。塾に通っている場合はある程度その経験を積むことができますが、中学受験では試験当日初めての会場・初めての子ども達が集うことになるので、どうしても緊張すると思います。

模試の場合、基本的に会場もいつも行き慣れた学校や塾ではなく別の会場になります。会場には電車を使っていくことも多く会場に辿り着き自席に着くところまで中学受験に近い形で経験できます。模試を通じて会場までの移動や試験中の雰囲気に慣れておくことで、試験当日、平常心を保てる可能性が高くなると考えています。

メリット2:試験に出てくる問題とレベル感を理解する

これは、どちらかというと親のメリットです。塾に通っていても、中学受験向けの教材をやっていても、いまやっている問題が中学受験を目指している子どもの中でどの程度のレベルにあるかピンとこない部分があります。

模試を受けると中学受験の全体レベル感がわかってきます。模試は大手塾が主催していることが多いのですが、それぞれの模試でもレベル感が異なります。比較的高得点が取れる模試もあれば、かなり難易度が高い模試もあります。いろんな模試を受けることで中学受験での最高難度と自分の子どもの現在のレベル感のギャップがわかってきます。

天井がわかることで対策を考えることもできますし、点数差が出やすい問題の傾向を理解することができます。そういった知識が日頃の学習をより効果的にすることに役立ちます。

実施スケジュール

模試は年間を通じて毎月どこかの塾が主催する試験が実施されている状況です。

試験は基本的に大手塾が主催しています。以下はいわゆる大手4大進学塾が開催している無料の試験になります。うちでは、これらのテストを定期的に受験しています。

| 1月 | 冬期学力診断テスト【早稲田アカデミー】 |

| 2月 | リトルスクールオープンテスト【四谷大塚】 |

| 3月 | 早稲アカチャレンジテスト【早稲田アカデミー】 全国テスト【日能研】 |

| 4月 | |

| 5月 | |

| 6月 | 全国統一小学生テスト【四谷大塚】 全国テスト【日能研】 |

| 7月 | 未来をつくる学びテスト【日能研】 |

| 8月 | サマーチャレンジ【早稲田アカデミー】 |

| 9月 | |

| 10月 | 全国テスト【日能研】 サピックスオープン【SAPIX】 |

| 11月 | 全国統一小学生テスト【四谷大塚】 |

| 12月 | 学びチカラテスト【日能研】 |

これから模試を受け始めるご家庭は、上表のいずれかの模試から開始することをおススメします。

大手塾主催模試の特徴

各模試は主催の塾の指導方針を反映したものになっています。本日は各模試の大まかな特徴について触れたいと思います。

全国統一小学生テスト【主催:四谷大塚】

良質な教材を作る四谷大塚が主催する模試。全国統一小学生テスト略して「全統小」年2回開催。

無料で受験できる模試のなかではトップクラスの難易度(幅広い出題で受験者のなかで正答率にばらつきが出る)です。

また模試の知名度も高く、他の模試と比べても受験者数が多いです。

早稲アカチャレンジ【主催:早稲田アカデミー】

早稲田アカデミーは、年3回模試を主催しています。いずれも名称が異なりますが、出題内容・難易度は各回さほど差はありません。

同塾は私立難関校をターゲットにしているため、出題内容は私立中受験に必要となる知識や解法を問う問題が出てきます。

したがい私立中受験用の学習をしている子と、していない子で得点に差が出る傾向にあります。

全国テスト【主催:日能研】

最近は同塾の人気が下がってきている?のか、全国テストという名称の割に受験者数は少なめの印象です。

また主催塾である日能研が私立中受験での詰め込み教育ではなく考える力を養うというのを指導方針としているため、全統小や早稲アカチャレンジと比べると思考力や記述表現力を問う問題が出ている印象があります。

ただ日能研も私立中受験をターゲットとしているため、私立中受験に必要となる知識や解法を知っているか否かで得点差が出てくる印象です。

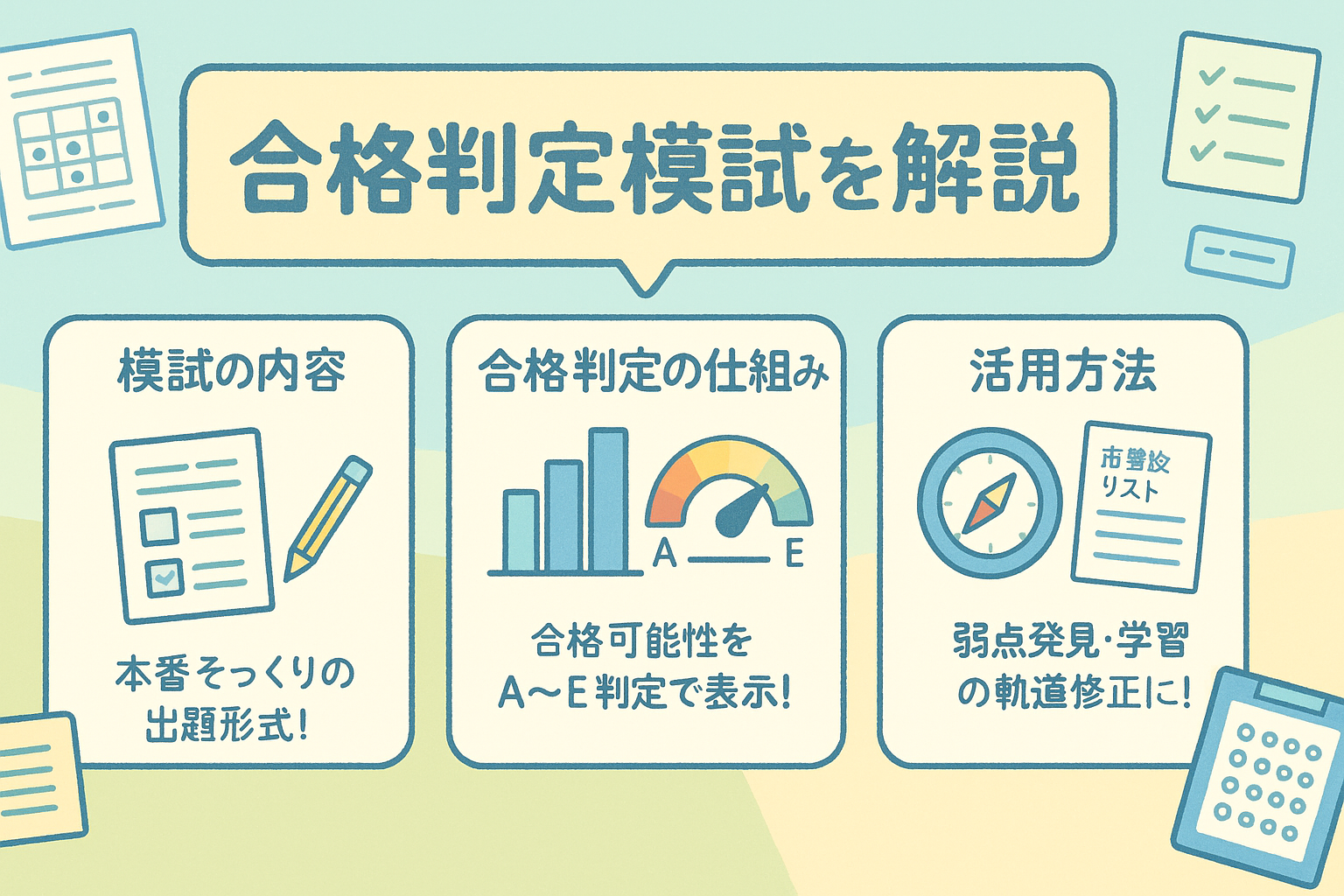

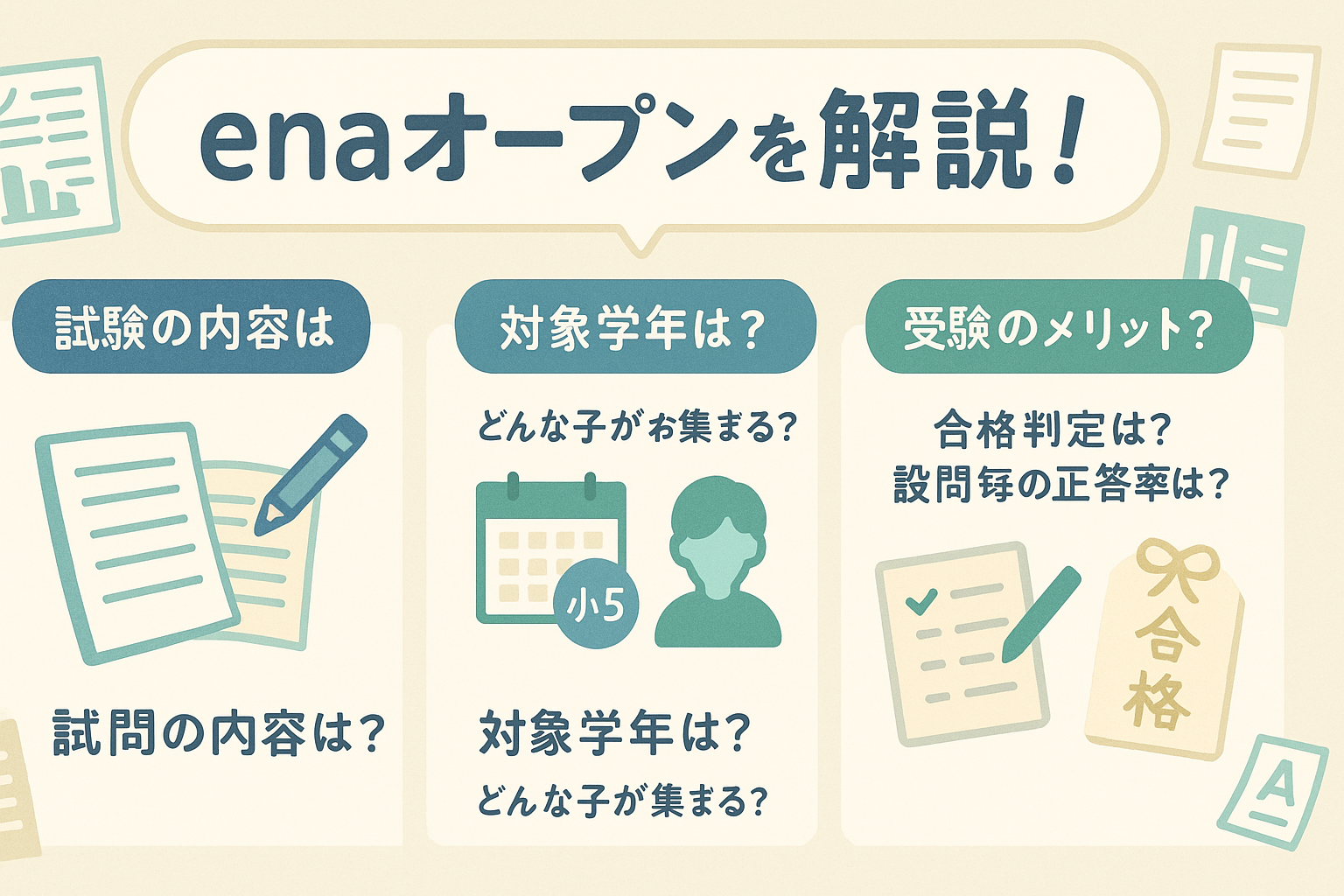

enaオープン【主催:ena】

enaは都立中受験をターゲットとしている塾であるため模試も都立中の試験(適性検査)をベースとしています。

したがい必然的に都立中受験を考えている生徒だけが集まる傾向にあるため、受験者数が少ない(各回ばらつきが出る)という特徴があります。

一方で都立中受験を考えているご家庭としては、適性検査型の試験でどの程度得点できるか、都立中受験をベースに考えている子どもたちの中での偏差値がどのあたりなのか、を知れる試験です。

enaオープンに関しては以下の記事で詳細を解説しています。

大手塾主催模試の受験者数(2024年度実績)

大手塾模試の受験者数は以下のとおりです。(2024年にうちで受けた模試の実績)

| 主催塾と模試名 | 受験者数 |

|---|---|

| 全国統一小学生テスト【四谷大塚】 | 21,838名 |

| 全国テスト【日能研】 | 2,735名 |

| 早稲アカチャレンジテスト【早稲田アカデミー】 | 3,066名 |

| enaオープン【ena】 | 400名 |

1番受験者数が多いのは、四谷大塚主催の全国統一小学生テスト(全統小)になります。

名前が示すとおり、中学受験を目指す全国の小学生が受験する模試といっても過言ではない規模の大きな模試です。全国の小学生の中で、どのくらいの位置にいるかを知りたい場合は、この模試が1番信頼性があると言えると思います。

次に受験者数が多いのは、早稲田アカデミー主催の早稲アカチャレンジテスト、日能研主催の全国テストの模試になります。

早稲田アカデミー、日能研ともに基本的には私立中対策塾のため、私立中志望の受験生たちが受けてきています。模試は難関私立中も視野に作られているため、私立中志望の受験生のなかでも得点にばらつきが出やすくなっています。つまり、私立中志望者の中で、どのくらいの位置にいるかを知りたい場合は、有力な模試といえます。

最後にena主催のenaオープンです。

enaオープンは他塾の模試と比較すると受験者数が少ないです。そのワケは、enaが都立中対策塾であることに起因しています。具体的には以下2つの理由があると推察されます。

- 私立中志望の人は早稲田アカデミーや日能研等の私立中対策塾の模試に流れる。

- (都立中志望者向けのため)基本的に首都圏の受験者しか集まらない。

これらを踏まえると、enaオープンの受験者は純粋な都立中志望であると推察できます。

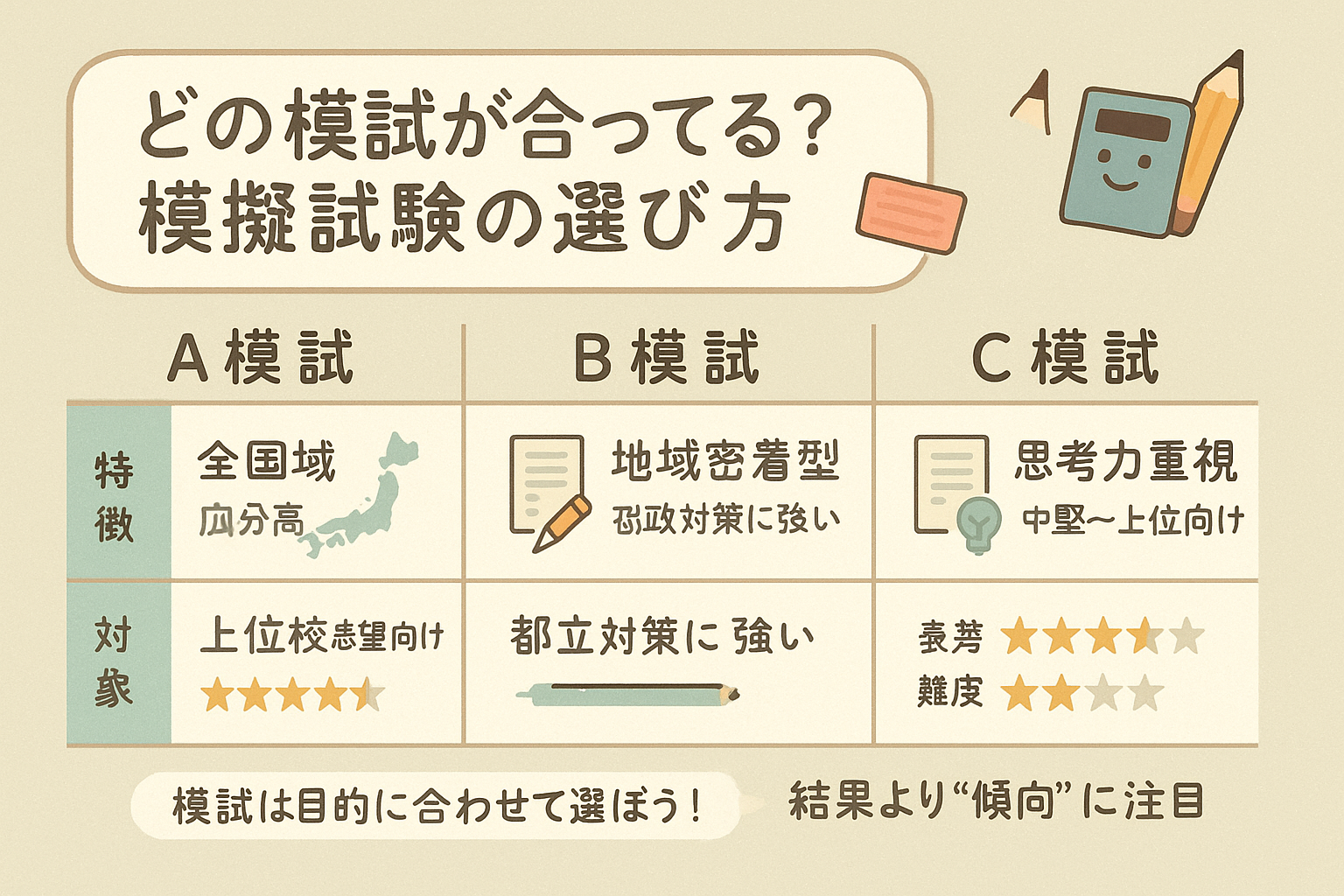

模試の選び方

以降では様々な模試があるなかで、どうやって模試を選べばよいかについて解説します。

正しい偏差値を得るために知っておくべきこと

偏差値とは簡単にいえば母集団に対しての位置を示したものです。つまり正しい偏差値を算出するためには、まずどの集団での位置を知りたいかを明確にすることが必要です。

模試というのは志望校の合格可能性を測る目的で利用することが多いと思います。合格可能性を偏差値で測る場合、志望校入試と同等の学力水準の受験者数を母集団とする必要があります。

要するに受験者数が少なすぎたり(受験者数が足りていても)志望校を受験するであろう学力水準の受験生が多くても少なくても正しい結果が出ないということです。

それを踏まえた場合、受けるべき模試の理想は、志望校入試と同等の学力水準の受験者が集まる試験を選ぶということです。

志望校選択までしないと正しい偏差値はわからない

模試は志望校入試と同等の学力水準の受験者が集まる試験を選びます。その模試には自分と似たような志望校を目指している受験生が集まります。その模試を受けることで、その集団のなかでどの位置にいるかがわかります。

ただ、本当に知りたいのは、その集団のなかでの順位ではなく、志望校に受かる可能性(志望校を受験する子どもたちのなかでの順位)です。

したがい、同等の学力水準の受験者が集まる模試を選んだうえで「志望校を決めないと正しい偏差値はわからない」ということです。なので、多くの模試では志望校選択をしたうえで受験をします。

ただ、この志望校選択。既に志望校がきちんと決まっていて入力している子、志望校が決まっておらず毎回適当に入力している子、親が勝手に入力している子、と様々な状況の子がいます。

こういった状況を踏まえて、志望校選択と偏差値の確認をしていく必要があります。

本命と併願を意識した模試の受け方

受験間際の小学6年生になるにつれて、志望校が決まってくるため、各受験生が受ける模試と志望校選択がはっきりとしてきます。

以下が志望校の主要な組み合わせでみた模試受験のスタンスです。

- 私立本命/私立併願→enaの模試には興味なし

- 私立本命/都立併願→他塾模試を中心に受け、たまにenaの模試を受ける

- 都立本命/私立併願→enaの模試を中心に受け、たまに他塾模試を受ける

- 都立本命/落ちたら公立→enaの模試を受ける、もしくは受けない※

※この家庭学習からくる層が一定数いるので、受験が水物と言われるゆえん。このブレをどう見込むかがポイント

ここでは、うちの子の例(都立中志望)から見た場合の例をあげます。

必ずブレがあるので通年で同じ条件で模試を受ける

まず大前提として、模試受験生の志望校選択は、必ずブレが発生するため、通年で同じ志望校を選択してそのブレを把握することが鉄則です。

また、自身の志望校の組み合わせによって、主軸とする模試とオプション的に受ける模試を決めます。

例えば、都立中本命/私立併願の場合は、enaの模試と、その他大手塾の模試(私立本命で併願で都立中を狙っている人が本命の模試として受ける模試)は、毎年必ず受ける、というような形です。

まとめ:試験慣れから始め、志望校に合わせ模試も絞り込みしよう

低学年では選り好みせずにどんどん受ける

模試のメリットは偏差値が出ることだけではありません。

中学受験をする場合、試験慣れしておくことは重要なので、低学年では様々な模試を受けて試験慣れをしておきましょう。親もそれぞれの模試に出題される傾向を理解しておくことが大事です。

たくさんの模試をうけることで、全国の小学生のなかでのおおよその位置を把握していきましょう。こういった趣旨での模試として信頼性が一番高いのは全統小をはじめとした大手塾の模試です。

都立中受験を中心に考えていたとしても、私立中志望の子も併願として都立中を受験することもあるため、全体のなかでの偏差値を把握しておくことは意味あることだと思います。

1点だけ、注意しないとならないのは、規模の大きな模試では偏差値があがりにくいため、やっただけ伸びる、という実感が湧きにくいということです。(それ以上に周囲がやっているということには変わりないのですが)

低学年時に、やったら伸びるの実感が失われるのは、今後の学習意欲に影響するため、結果に対するフォローはしてあげましょう。

志望校が決まってきたら模試を厳選していく(都立中を目指すならena主催模試を軸にする)

うちでは、これまで模試受験の目的は試験慣れすることだったため、基本的には選り好みせずに受けていましたが、今年(小学4年生)から正しい偏差値を算出することも意識し始めました。

現時点、うちの子は本命に都立中、併願に私立中を考えています。

ena主催のenaオープンは先に示した通り、都立中志望の受験生が集まる(それ以外の受験生はほぼ来ない)模試といえます。

したがい都立中を目指す子は、enaの模試が1番正しい偏差値が得られる可能性が高いと言えるため、enaの模試は必ず受ける方針としています。

ただ、それだけだと井の中の蛙になってしまう可能性があるため、たまに他塾の模試を受けて私立中志望の受験生と比較するとどの位置にいるのかを確認するようにもしています。

なお、現時点のena主催の無料模試の結果レポートが貧弱なので、今後は有償の模試も受けて行く必要がありそうです。