進学塾ena4科演習のクオリティ|辞めた理由と手続きについて解説

25年度のena小4コースは大きく「4科授業+演習コース」と「4科授業」2パターンから選択できます。

うちでは「4科授業+4科演習コース」を約7ヶ月受講してきましたが、9月末を以って「4科演習コース」を辞めることにし、今後は「4科授業」で行くことにしました。

今回は「4科演習コース」を辞めた理由と、辞める際の手続きの解説をしたいと思います。

4科演習とは

4科演習とは、25年度の小4通常授業に付帯されるようになった隔週開催の演習を中心とした授業です。

詳しくは以下の記事に書いてますので、興味のある方はご覧ください。

上記の記事にも書いているのですが、演習は通常授業より安価です。

コスパのよい価格設定だと判断し、うちでは「演習を通じたテスト慣れ」と「小5以降に通塾頻度がさらに増えることへの慣れ」を目的に受講していました。

そんな目的で始めた4科演習ですが、約7ヶ月の受講してきた結果、コスパが見合わないと判断して辞めるに至りました。

以降では、その理由について説明していきます。

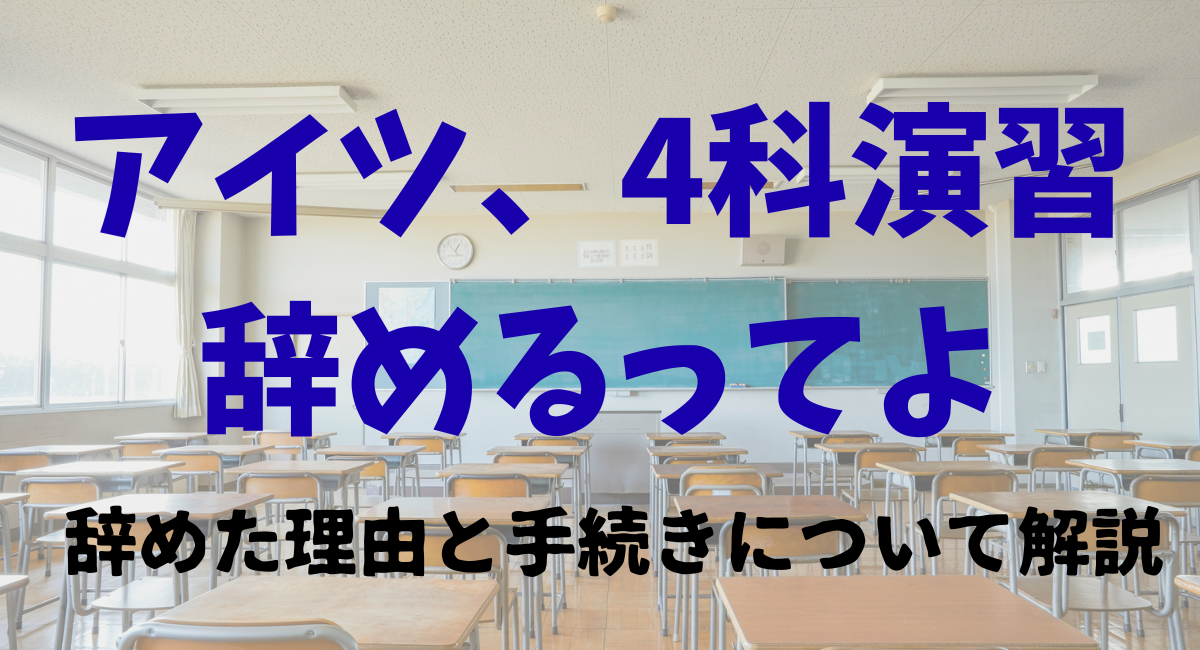

4科演習を辞めた理由:担当講師のクオリティが低い

今回、うちが4科演習を辞めるに至った理由は、担当講師のクオリティが低かったということに尽きます。

以前の記事でも少し触れていますが、進学塾enaの授業のクオリティは、担当講師に大きく依存します。

そのため、良くない講師にあたると授業のコスパが非常に悪くなります。

うちでは、それが、どうしても納得できない水準に達してしまったため、4科演習を辞めるに至りました。

以降では、具体的にどのようにクオリティが低かったのかを解説していきます。

説明がわかりにくい

今回、4科演習を担当していたのは、アルバイト講師ではなくプロ講師でした。

なのに説明がわかりにくい(子ども談)とのことでした。

事実、生徒に向けて喋っているところを何度か見たことがありましたが、そもそも喋りが流暢ではなく「これは・・・、なんだ・・・、うーん、植木算だから・・」のような、つぶやいているような感じの解説をする方でした。(つぶやきの声は大きい)

つまり、enaの授業方針で掲げている「発問」の授業スタイルに全然なってなく、子ども曰く、校舎のなかで1番説明がわかりにくい講師とのことでした。

肝心の応用問題の解説がない

4科演習は1枠140分(10分休憩除く)で行われます。うち70分は演習で、残り70分で演習の解説を行います。

70分で4科分の解説をしなければならないため、平均すると1教科17分弱しかありません。つまり、解説する箇所の取捨選択が大事です。

しかし、この取捨選択がダメでした。

演習は大体、国語10分、社会15分、理科15分、算数30分で実施されます。

この時間配分からも、わかるとおり、演習は算数のボリュームが多く、時間がかかる応用問題が必ず入っているという状況になっています。

つまり解説のバランスも算数に比重が置かれるのが自然だと思いきや、他の教科の解説が中心で算数の解説は他の教科と同等(もしくはそれ以下)になっている状況でした。

実際、うちのクラスでも算数の応用問題で間違える子が多かったので、通常授業で手が届かない応用問題の解説に時間を取ってほしかったのですが、これまでの(約7ヶ月の)演習解説で、応用問題の解説をいただいたことは1回もありませんでした。

小4から授業が始まっている社会と理科は、小4時点ではまだ難しい問題はないのですが、そういった比較的簡単な教科の解説に時間を割き、中学受験で絶対的に必要となる算数の応用問題を取り扱ってくれない、というのは、とても残念でした。

時間コントロールができない

前述のとおり、4科演習は1枠140分で行われます。

この140分枠は、実際かなりタイトなタイムスケジュールなので、演習の解説は事前に担当講師が「どこをどの程度の時間を使って説明するか?」を考えて準備しておかないと時間どおりに消化しきれないです。

なにせ、1教科17分弱の解説時間しかないのですから。

ただ、この時間コントロールもイマイチと言わざるを得ない状況でした。

そもそも、今期の担当講師は、毎回の教科の解説順が、国語→社会→理科→算数と決まっており、各教科の解説を17分以上かけて行い、その結果、算数の解説の時間がほとんど取れない(まったく解説をしないか、始めの1~2問だけ解説して終わり)ということが多々発生しました。

演習で1番ボリュームの多い算数の解説がほぼ行われないと状況が続いたわけです。

さらに、毎回の授業では予定終了時刻を10分以上過ぎることはザラでした。(算数がいつも時間切れで尻切れで強制終了しているにも関わらずトータル時間は超過)

塾終わりに学校の宿題もやらないとならない生徒にとっては、非効率な授業を聞かされた上に結果、時間どおりにも終わらないというのは、酷という以外の何物でもありませんでした。

辞めるときの手続き

そういった事情で、約7ヶ月続けてきた4科演習を辞めることにしたわけですが、以降では実際に辞めるときの手続きについて解説します。

校長に打診をし、学籍変更届をもらう

まず、正しい言葉の定義を確認しておきます。

この記事では、4科演習を「辞める」と言ってきましたが、進学塾enaでの正式表現は「学籍変更」と言います。

進学塾ena自体を退塾するわけではなく、学習カリキュラムを変更するだけなので、学籍変更という言い方になります。

で、その学籍変更のやり方ですが、進学塾enaの案内書類には以下のように書かれています。

- 事前に校長もしくは担当講師と必ず相談したうえで

- 前月最終開校日までに「学籍変更届」を提出

いきなり「学籍変更届」を出すのではなく、事前に校長に相談することを義務付けするような書き方になっています。

したがい、おそらく、このタイミングで校長先生からは引き留め等があるんだろうな、と想像していました。

今回も、この手続きに習って、まず校長先生への連絡を行いました。なお、校長先生は毎日授業や外出で忙しく不在のことが多かったため、メールで連絡しました。

その結果、特に引き留めのような事もなく「学籍変更届」を準備と、返金に関する案内をしていただきました。(以前の保護者面談の際に、4科演習の担当講師に関する不満足感を相談していたからかもしれません)

そして、そのまま「学籍変更届」を提出して、4科演習を辞めることができました。

手数料は取られない

もう1つ、4科演習を辞める際に気になっていたことは、返金に伴う事務手数料が取られるかどうか。ということでした。

進学塾enaでは、返金処理を行う場合に手数料がかかることがあります。

また今回のように4科演習を期中で学籍変更した場合、以下の前払い分の返金が発生します。

- 5ヶ月分まとめて前払いしている模試教材費

- クレジットカード決済で前払いしている10月分の授業料

ということを踏まえると、4科演習を学籍変更したことにより返金が発生し、その返金の際に手数料がかかるのでは?と想定していました。

ただ、結論としては取られませんでした。

具体的には、返金相当額を次回の授業料に充当する形で処理することで、実際の返金処理はしないで済んだためです。

なお、今回の返金対象金額は、

- 模試教材費:7,920円

- 10月度授業料:4,840円

の合計12,760円でした。

まとめ:学籍変更は損なくできる

今回、4科演習を辞めた理由は、担当講師のクオリティによるものでした。

一方、当初の目的であった「演習を通じたテスト慣れ」と「小5以降に通塾頻度がさらに増えることへの慣れ」も徐々に耐性が付いてきたと感じ始めていたことも踏ん切りをつけた理由でもあります。

今回、学籍変更してみて感じたのは、割と簡単に手続きできるということです。

これからはさらに大事な時期になってきているため、コロコロとカリキュラムを変えることはするつもりはありませんが、しっくり来ていないものを無理に継続する必要もなく、手続き1つで変更できるのだから、より良い学習プランを選択したほうがよいということを改めて感じました。

また、今回わかったことですが、校舎変更も学籍変更でできるので、もし今通っている校舎を変更したい、という場合も手続きとしては簡単にできます。